«Un disegno ambizioso che si collocava in posizione intermedia tra la vera e propria trattativa politica e una mera trattativa di polizia».

Ovvero, per i giudici del processo d’Appello il contatto fra Stato e mafia ci fu, ma soltanto su iniziativa dei vertici dei carabinieri del Ros per far cessare le stragi e per inserirsi nelle crepe dell’organizzazione, ormai divisa fra l’ala stragista che faceva capo a Totò Riina e quella affaristica e silente capeggiata da Bernardo Provenzano. E per far prevalere quest’ultimo, tanto da, in ultima ipotesi, preservarne l’egemonia. «V’erano dunque indicibili ragioni di `interesse nazionale´ a non sconvolgere gli equilibri di potere interni a Cosa nostra che sancivano l’egemonia di Provenzano e della sua strategia dell’invisibilità o della `sommersione´, almeno fino a che fosse stata questa la linea imposta a tutta l’organizzazione. Un superiore interesse spingeva ad essere alleati del proprio nemico per contrastare un nemico ancora più pericoloso», scrivono i giudici nelle 2.971 pagine di motivazioni alla sentenza del 23 settembre scorso della Corte d’assise d’appello di Palermo.

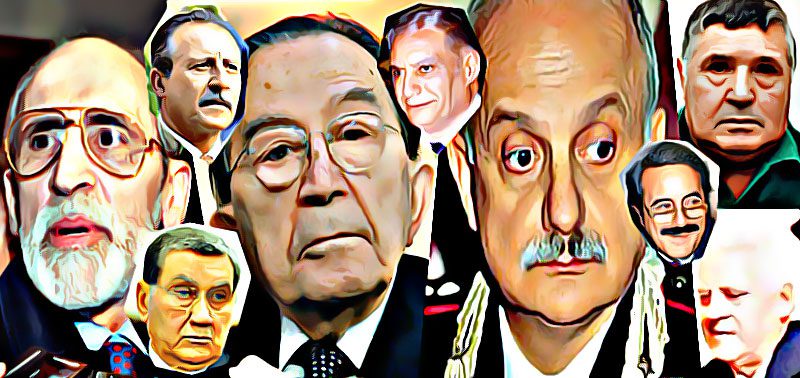

Per la corte si è trattato di una «iniziativa improvvida». L’operato degli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno non fu una minaccia a corpo politico dello Stato, al contrario di quanto decisero i giudici di primo grado. Lo stesso vale per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, «perché non vi è prova che abbia veicolato al governo Berlusconi le minacce dei boss». La corte, presieduta da Angelo Pellino, ha confermato invece le condanne per i capimafia Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, loro sì colpevoli di aver tentato la minaccia al corpo politico dello Stato. «Il disegno insomma era quello di insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente all’interno di Cosa nostra e fare leva sulle tensioni e i contrasti che covavano dietro l’apparente monolitismo dell’egemonia corleonese, per sovvertire gli assetti di potere interni all’organizzazione criminale, assicurando alle patrie galere i boss più pericolosi e favorendo indirettamente lo schieramento che, per quanto sempre criminale, appariva tuttavia, ed era, meno pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’incolumità della collettività rispetto a quello artefice della linea stragista». I giudici d’appello confermano dunque l’esistenza di una trattativa da parte dei carabinieri del Ros, ma che questa non è reato. Almeno non è una minaccia a corpo politico dello Stato.

«Scartata in partenza l’ipotesi di una collusione dei carabinieri con ambienti della criminalità mafiosa; e rifiutata l’ipotesi che essi hanno agito per preservare l’incolumità di questo o quell’esponente politico – scrivono i giudici -, deve ribadire che, nel prodigarsi per aprire un canale di comunicazione con Cosa nostra che creasse le premesse per avviare un possibile dialogo finalizzato alla cessazione delle stragi, e nel sollecitare tale dialogo, furono mossi, piuttosto, da fini solidaristici (la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale) e di tutela di un interesse generale e fondamentale dello Stato». Chi invece tentò di minacciare il corpo politico dello Stato sono gli ultimi due padrini corleonesi rimasti in vita: Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca. «Pur in assenza della prova che dimostri la veicolazione della minaccia all’allora presidente Berlusconi è evidente che il reato si sia arrestato al livello del tentativo con una condotta che va in questi attribuita agli imputati Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca… – si legge nelle motivazioni -. E’ indubbio, infatti, che il progetto ricattatorio ripreso nel marzo del 1994 da questi soggetti, dopo gli arresti prima di Riina ed a seguire dei fratelli Graviano (che avevano un loro canale di comunicazione con Dell’Utri), non sia stato portato a compimento, contrariamente alla volontà degli stessi Bagarella e Brusca, soltanto perchè Dell’Utri non ha veicolato la minaccia fino al Governo».

Dalle motivazioni del processo d’appello Stato-mafia emerge poi un altro pezzo di verità, questa volta sui motivi dell’accelerazione della strage di via D’Amelio. Per i giudici di primo grado fu proprio la scoperta da parte di Borsellino della trattativa a far spingere sull’attentato contro di lui. Per la Corte d’assise d’appello, invece, «l’operazione Borsellino era già in itinere, e l’ipotesi che il giudice fosse venuto a conoscenza del negoziato non fece cambiare i piani di una virgola a Riina». Più probabile, invece, sempre secondo la corte, che l’uccisione venne anticipata per la sua volontà di riprendere in mano il dossier mafia-appalti dei carabinieri. La tesi che da sempre sostiene la famiglia del giudice ucciso in via D’Amelio. (LaPresse)