Ogni anno nella ricorrenza del Carnevale si fa memoria di come una volta a Paternò si usava festeggiarlo.

Sin dal 1700 nel centro etneo a Carnevale uomini e donne si mascheravano, quest’ultime rigorosamente coperte dal domino e maschera, per far baldoria. Poi nei giorni clou, a partire dai primi anni del secolo scorso, sono arrivati anche i carri, le macchine infiorate e infine i gruppi in maschera. Indelebili nella memoria collettiva riaffiorano alcuni personaggi, che spontaneamente annunciavano il Carnevale: don Paolino, Luigi avvucato e il famoso Ciccio Capizzi.

Nasce tra la gente comune e spesso si confonde il genio, magari incompreso. Figlio della madre natura assai capricciosa, perché ai nobili o ricchi, nega il sovraumano talento. La vita di Ciccio Capizzi non è facile da raccontare, non è certamente un classico romanzo: la sua vita merita comunque di essere studiata e tramandata ai posteri tra i personaggi famosi della città di Paternò.

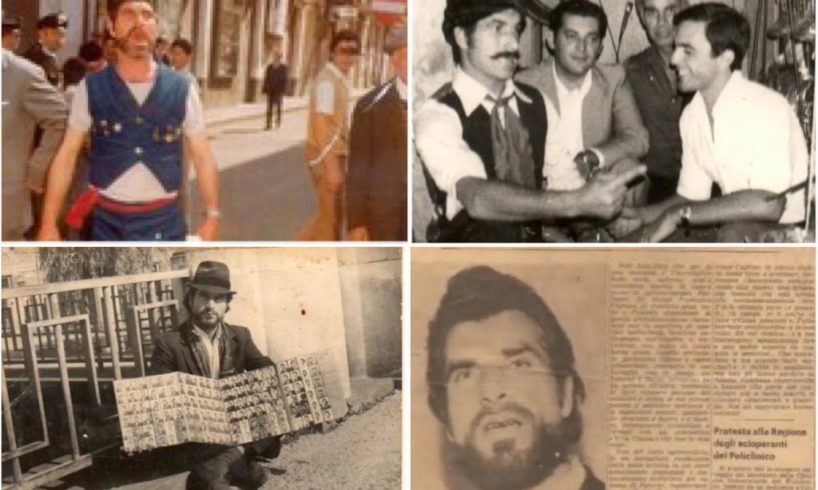

Capizzi era sicuramente un personaggio da palcoscenico, un vero mattatore, si appassionava a dare vita a personaggi anticonformisti, con intendimenti caratteriali forse polemici, con grande capacità di trasfigurazioni fantastiche a volte sorprendenti. Appariva con la barba rasata o folta, ma ben curata. Ora nelle sembianze di Ercole, Spartaco, o il pupo siciliano. Capizzi, non immune ai comuni difetti degli uomini, però aveva la gioia di vivere la vita con vigore, lo ha fatto fino a quanto ha avuto la forza di farlo.

La moglie, Alfina Prestipino, oltre a dargli tre figli – Gioacchino, Nicola e Antonio – raccontava dei lunghi mesi di malattia, fino al 24 aprile del 1984, giorno della sua ora. “Durante il nostro matrimonio non ricordo mai un giorno di malattia. Era sempre attivo amava il suo lavoro.” Già, il suo lavoro. Eppure anche il più umile del lavoro, l’accalappiacani, quello che lui svolgeva, per portare a casa una onesta paga, lo faceva con dedizione. Grazie al suo lavoro girava per la città, a caccia di cani randagi, ma soprattutto per dare sfogo alla sua scanzonata passione, l’esibizionismo.

“Era furbo – raccontava la vedova Capizzi – quando andava a lavorare in campagna, con i miei fratelli, trovava sempre una scusa per tornare. Così decise di chiedere lavoro al sindaco. Prima del pranzo ripetutamente si presentava davanti casa del sindaco, allora Turi Sinatra. “Cosa c’è Capizzi? Signor sindaco, diceva mio marito; voi vi sedete a tavola per mangiare, e anch’io devo poterlo fare, datemi un lavoro. La cosa andò per le lunghe, fino a quando mio marito ottenne di lavorare per il Comune.” Altri tempi. “Capizzi era assai affettuoso” confermava l’ex sindaco Turi Sinatra, i due divennero anche ottimi amici, ma solo dopo un brutto scherzo. “ Era arrabbiato verso il sindaco, allora mio marito catturò un topo e lo fece crescere in una gabbia – racconta l’innocua moglie di Ciccio Capizzi – poi a carnevale lo legò ad un guinzaglio e lo portava a passeggiare. Appena avvistato il sindaco, era in piazza ai quattro canti lo slacciò e lo fece correre verso Sinatra”. Certo immaginiamo la scena.

Non avendo a disposizione attrezzi adeguati, per svolgere il suo lavoro, pensò bene di rivolgersi direttamente al presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Andò a Roma e si presentò con un mazzo di rose rosse, davanti alla residenza Presidenziale. Non è una barzelletta, il tutto è documentato su un giornale romano, che Capizzi amava esibire. Dove si legge che il Capizzi, nella stessa giornata, si fece arrestare per ben sei volte.

Si presentò anche davanti agli uffici di Cinecittà, perché sperava di fare l’attore, ma trovò le porte sbarrate. Nulla da fare per uno che non aveva scuola: era analfabeta, infatti. Fu il figlio Antonio, fabbro di mestiere, che lo aiutò a costruire la multipla gabbia ambulante, agganciata alla sua 125 Bianchi. Quando cominciava il tempo di Carnevale, Capizzi lo annunciava alla città. Girava con il suo mangiadischi, suonava per le strade tarantelle siciliane. Quando si avvicinava nei pressi delle scuole, a chi richiamava la sua attenzione rispondeva “A morte i capelloni”. Racconta il più piccolo dei figli, Antonio. “Bisogna dire quanto amasse la sua Paternò.

Quando stava per finire l’epoca del bel Carnevale di Paternò, mio padre per diversi anni, pur mettendoci soldi di tasca propria, costruiva il carro finale con Re Carnevale, con i fuochi d’artificio da bruciare a mezza notte. Era la sua passione, bisognava vederlo, non aveva bisogno di trasformarsi in maschera: lui era lui a fianco Carnevale. Non temeva lo scherno, si lasciava andare, anche quando per scherzo gli lanciavano di tutto”.

Il ridere e il deridere come Aristofane insegna, può far capire come da una realtà sociale, culturale e spensierata, come lo era Paternò, negli anni del dopo guerra e oltre, si individua in Capizzi una splendida deformazione caricaturale. E’ utile recuperare le immagini esistenti, approfondire le innumerevoli gesta, di questa maschera per conservale nella memoria della città di Paternò.