Dimenticare la propria memoria è come morire, piano piano. Cancellare le tracce del passato significa rinunciare al futuro, per sempre. Abbiamo il compito di difendere la nostra storia, di coltivarne il ricordo, di celebrare la sua presenza per salvaguardare la nostra stessa esistenza. Per questo coltiviamo la bellezza, riconosciamo la storia e tuteliamo i beni materiali e immateriali come Beni Culturali. Per fare tutto ciò, la nostra società si è dotata di organi, istituzioni ed enti che ogni giorno lavorano per preservare e valorizzare le testimonianze storiche di civiltà e la stessa natura che li ospita.

Ma spesso qualcosa non funziona. Una specie di cortocircuito che stravolge, erode, scarnifica e cancella ogni traccia. Una violenza senza fine che irrompe nei luoghi più preziosi: li dismette, li compra, li perde per sempre. Un tempio, le terme, una chiesa, un acquedotto. Sopra questi luoghi può avvenire di tutto: nuove strade, centri commerciali, case, edifici pubblici e opere di beneficienza. Coprire, cancellare, dimenticare. Poi, persa la memoria, tutto torna apparentemente come prima ma appena dopo alcune generazioni si scopre di essere tutti più poveri, più soli, senza quell’identità che ci rendeva speciali, orgogliosi di essere abitanti di un luogo; e ci rimane il calcio, la politica e il bar sotto casa per rivendicare l’appartenenza, almeno fino a quando non si spegne anche l’ultima luce della memoria, come sta succedendo – in questi giorni – per il Presepe della Gancia a Paternò.

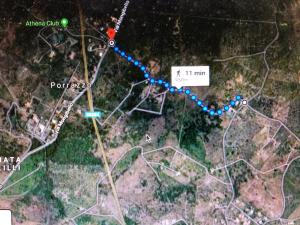

Ma un pugno allo stomaco, ci stordisce ancora una volta. Nelle campagne, tra i muretti a secco di una trazzera e i giardini coltivati ad arance; in un luogo, di quelli che trasuda storia – perché i Romani lì costruirono un acquedotto di circa 20 chilometri, intorno al I secolo d.C. in età Augustea – c’è un delitto alla memoria.

Un cadavere senza nome, una carcassa abbandonata sul ciglio della strada, con le parti squarciate e brandelli di carne sparsi ovunque; è questa l’immagine che si presenta agli occhi del viaggiatore, agli occhi del pellegrino. L’acquedotto romano si presenta proprio così. Solo e abbandonato da tutti. Nessuna didascalia, nessuna segnalazione, anonimo e sconosciuto. Solo un ricettacolo di rifiuti di ogni genere: pericolosi, speciali, inquinanti. Difficile è persino riconoscerlo, attraversarlo, per goderne la bellezza.

Gli studi – descritti in una pubblicazione del 1997 – raccolgono diversi contributi autorevoli (Maria Grazia Branciforti, Gioconda Lamagna, Gino Sanfilippo, Vincenzo Rasà e Giuseppina Palazzolo); individuano e rilevano in particolare questo tratto, che ricade nel comune di Paternò; prefigurando la genesi, la morfologia e le ipotesi di diramazione nel territorio. Le recenti ricerche di Francesco Giordano, Giuseppe Mirenda e Ornella Palmisciano – a partire dal presunto ‘qanat’ dell’acropoli di Paternò – aprono scenari inattesi alla ricerca e trovano nuove relazioni con l’acquedotto Romano di cui stiamo parlando; determinando una linea di ricerca, che vuole determinare la forma della città e del territorio attraverso la lettura della forma dell’acqua e di come è stata canalizzata nel tempo. Siamo a una svolta e presto tutto sarà svelato. Credo che lo studioso Massimo Scalisi abbia ragione, nell’individuare, nell’incontro tra fuoco e acqua il ‘genius loci’ della città di Paternò.

Gli studi – descritti in una pubblicazione del 1997 – raccolgono diversi contributi autorevoli (Maria Grazia Branciforti, Gioconda Lamagna, Gino Sanfilippo, Vincenzo Rasà e Giuseppina Palazzolo); individuano e rilevano in particolare questo tratto, che ricade nel comune di Paternò; prefigurando la genesi, la morfologia e le ipotesi di diramazione nel territorio. Le recenti ricerche di Francesco Giordano, Giuseppe Mirenda e Ornella Palmisciano – a partire dal presunto ‘qanat’ dell’acropoli di Paternò – aprono scenari inattesi alla ricerca e trovano nuove relazioni con l’acquedotto Romano di cui stiamo parlando; determinando una linea di ricerca, che vuole determinare la forma della città e del territorio attraverso la lettura della forma dell’acqua e di come è stata canalizzata nel tempo. Siamo a una svolta e presto tutto sarà svelato. Credo che lo studioso Massimo Scalisi abbia ragione, nell’individuare, nell’incontro tra fuoco e acqua il ‘genius loci’ della città di Paternò.

Allora non ci rimane che incoraggiare la ricerca, tutelare ciò che è rimasto, viverlo sul piano culturale, politico e imprenditoriale (non mi stancherò di evidenziare questa triade) e agire velocemente. L’area – già presente nelle carte del piano regolatore generale e del piano paesaggistico, quindi di fatto già vincolata – ha bisogno di maggiori attenzioni, visto che la natura, nel 1536, aveva provato a cancellare tutto.

Ma serve concretezza, per esempio l’istallazione della segnaletica monumentale; una video sorveglianza, un piano ad hoc di recupero, un patto tra amministratori – associazioni e proprietari – per la fruizione e una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini che scaricano i rifiuti lungo il tracciato dell’acquedotto romano. Non imbrigliamoci nei pastrocchi burocratici, non cerchiamo scuse come sempre, perché se perdiamo tempo troveremo solo pietre sparse come carcasse di animali e un odore nauseabondo di morte. Non facciamo finta di non sapere o di cercare quello che già abbiamo trovato, noi o altri. Usciamo dalla caverna, sveliamo la storia, perché l’omertà culturale non porta da nessuna parte, anzi produce il “nascondimento”. Dobbiamo lavorare per far confluire le ricerche nel “castellum aquae”, ovunque esso sia, per rifornire la nostra comunità di acqua pulita e fresca. Capisco anche, che se nessuna conosce, chiunque può fare quello che vuole ovunque; è forse questa la ragione del nascondimento? Dal 1874 – in questa città si opera con queste modalità – ne abbiamo le prove, visto cosa è stato fatto sopra la città di Ibla Major, coperta dal cimitero, quasi completamente; anche se qualcuno metteva in guardia la comunità di questo delitto.

La priorità rimane quella di educare a riconoscere la bellezza e la storia. La priorità e recuperare la nostra identità. La priorità è tutelare il paesaggio culturale che narra – poeticamente – il territorio. Chi ha responsabilità in questo senso e non agisce, può essere accusato dell’assassinio della memoria e doverne rispondere alle future generazioni. Amare la città “veramente” significa anche questo: agire concretamente per i suoi monumenti e riconoscerli, per non finire a pettinare bambole, come ormai da molti anni si fa senza pudore.